Sehr viel geschrieben, aber es macht Sinn sich hier einmal durchzulesen!

Zunächst: Interessantes Design!

Ich verstehe den akustischen Zweck der Geometrie nicht ganz, aber das bleibt dem persönlichen optischen Geschmack überlassen.

Ich werde zunächst etwas ausholen um eine sinnvolle und korrekte Auslegung der Absorber in Deinem eigenen Interesse besser einschätzen zu können.

In kleineren Räumen haben wir es mit dem modalen Schallfeld (Bereich der stehenden wellen) und dem diffusen Schallfeld (Bereich der verstärkten Streuung) als Raumantwort zu tun.

Anmerkungen zu Moden (Stehende Wellen):

1. Zu den tieferen Frequenzen hingehend, überwiegt das modale (ortsgebundene) Schallfeld.

2. Da keine ausreichende Diffusität (gute Schallverteilung) gegeben ist, gibt es hier auch keine Nachhallzeit.

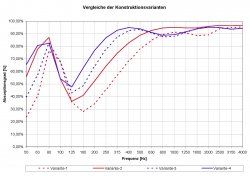

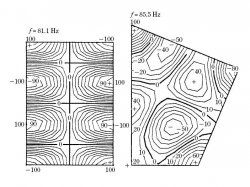

3. Das Schrägstellen von Wänden oder Decken verhindert keine stehenden Wellen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, sondern diese werden lediglich verzerrt und verstimmt. Man verliert meist nur unnötig Platz in der gegebenen Bruttofläche und die Berechnung des Raumes wird deutlich aufwändiger. Siehe Anhang: Vergleich rechtwinkliger Raum zum nicht-rechtwinkeligen Raum. Stattdessen sollte man vielmehr auf günstige Raumverhältnisse achten. Schräggestellte Wände verhindern bestenfalls Flatterechos! (siehe Anhang).

4. Worum geht es dann im Bereich der stehenden wellen, was geschieht hier und was gilt es zu erzielen? Abhängig von der Raumgeometrie und Größe, gibt es Zonen im Raum, in denen Auslöschungen oder starke Pegelüberhöhungen gegeben sind. Da diese ortsgebunden sind, lassen sich diese auch nicht elektroakustisch entzerren. Selbst der beste Equalizer kann hier keine Wunder bewirken. In einem tieffrequent unbedämpften Raum gibt es Pegelschwankungen von +/- 20 dB das heißt Pegeldifferenzen von locker 40dB. Im bereich des modalen Schallfeldes gilt es daher ein direktes Schallfeld zu schaffen. Ein direktes Schallfeld kann durch die Integration von tieffrequent wirkenden Absorbern erzielt werden. Da diese Absorber dann auf den Schalldruck reagieren, sollten diese tieffrequent wirkenden Absorber auch nur in Zonen integriert werden, wo der Schalldruck maximal groß ist. Das heißt zum Beispiel in den Ecken des Raumes. In Zonen der Auslöschung ist der tieffrequent abgestimmte Absorber unwirksam, da kein Schalldruck gegeben ist. Das Phänomen bei der Integration tieffrequenter Absorber ist, dass sich das Schallfeld mit zunehmender Integratin glättet. Das heißt, die Zonen mit einem erhöhten Druckgehalt (z.B. Dröhnen) werden geringer und in Zonen wo es eine Auslöschung gab (keine Bässe zu hören waren), gibt es plötzlich Bassanteile präsent und präsenter werden. Das heißt, mit zunehmender Integration verändert sich die Übertragungsfunktion von +/- 20 dB auf +/- 10 dB, bei mehr Integration auf +/- 5 dB usw. bis schließendlich ein geglätteter Frequenzgang gegeben ist.

Anmerkungen zum diffusen Schallfeld (Schallstreuung):

1. Da die Wellenlänge zu den höheren Frequenzen hingehend immer kleiner werden, können diese auch durch die Oberflächen des Raumes in unterschiedliche Richtungen reflektiert werden. Durch die vielen Folge-Reflexionen gibt es eine starke Verteilung im Raum und man spricht von einer gut gestreuten Schallverteilung, also von Diffusität.

2. Die Nachhallzeit ist dann die Abklingzeit des diffusen Schallfeldes auf -60dB.

3. Je nachdem, wie die Oberflächen den [g=107]Schall[/g] frequenzbezogen unterschiedlich stark Reflektieren, gibt es frequenzbezogen unterschiedlich lange Nachhallzeiten.

4. Dementsprechend ist bei einer längeren Nachhallzeit der Pegel lauter, als bei einer kürzeren Nachhallzeit.

5. Ziel ist es somit die Nachhallzeit frequenzbezogen gleich lang zu halten.

6. Es gibt ein weiteres Phänomen, welches absorbiert: Die Luft! Die Luft wirkt zu den höheren Frequenzen hingehend stärker dämpfend als zu den tieferen Frequenzen hingehend. Daher sollte eine optimale Absorption so ausgelegt werden, dass eine übermäßige Höhenbedämpfung vermieden wird.

7. Bei der Verwendung von reinen Höhenabsorbern, z.B. Schaumstoff, Dämmwolle, Teppich, Vorhängen etc. gibt es einen High-Cut im Raum, es scheppert zwar nicht mehr ganz so stark, dafür kommt der Dumpfe Klang und das Dröhnen des Raumes um so mehr zum Vorschein und man Entzerrt das Audiomaterial hinterher halb zu Tode! Zudem empfindet man subjektiv einen unangenehmen Druck im Ohr.

Aus diesen genannten Randbedingungen solltest Du Deinen Wunschabsorber in der gewünschten Wirkungsweise beschreiben und ich sehe zu, wie ich Dir mit einer Absorberauslegung helfen kann.

Vibes